- पुस्तक सूची 185975

-

-

पुस्तकें विषयानुसार

-

बाल-साहित्य1973

नाटक / ड्रामा992 एजुकेशन / शिक्षण351 लेख एवं परिचय1366 कि़स्सा / दास्तान1498 स्वास्थ्य95 इतिहास3357हास्य-व्यंग706 पत्रकारिता215 भाषा एवं साहित्य1851 पत्र774

जीवन शैली22 औषधि917 आंदोलन298 नॉवेल / उपन्यास4778 राजनीतिक352 धर्म-शास्त्र4479 शोध एवं समीक्षा6961अफ़साना2912 स्केच / ख़ाका281 सामाजिक मुद्दे117 सूफ़ीवाद / रहस्यवाद2136पाठ्य पुस्तक553 अनुवाद4378महिलाओं की रचनाएँ6381-

पुस्तकें विषयानुसार

- बैत-बाज़ी13

- अनुक्रमणिका / सूची5

- अशआर64

- दीवान1460

- दोहा48

- महा-काव्य108

- व्याख्या199

- गीत60

- ग़ज़ल1184

- हाइकु12

- हम्द46

- हास्य-व्यंग36

- संकलन1596

- कह-मुकरनी6

- कुल्लियात691

- माहिया19

- काव्य संग्रह5046

- मर्सिया384

- मसनवी837

- मुसद्दस58

- नात559

- नज़्म1246

- अन्य76

- पहेली16

- क़सीदा189

- क़व्वाली18

- क़ित'अ63

- रुबाई296

- मुख़म्मस17

- रेख़्ती13

- शेष-रचनाएं27

- सलाम33

- सेहरा9

- शहर आशोब, हज्व, ज़टल नामा13

- तारीख-गोई30

- अनुवाद74

- वासोख़्त26

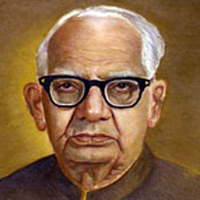

नियाज़ फ़तेहपुरी का परिचय

अदब, मज़हब और औरत की त्रिमूर्ति के नास्तिक उपासक

उन (नियाज़ फ़तेहपुरी) की ज़ात के अहाता में इतने रचनात्मक शहर आबाद हैं, इतने चेतना के लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं और रामिश-ओ-रंग की इतनी बेशुमार बरातें उतरी हुई हैं कि बेसाख़्ता जी चाहता है कि उनको कलेजे से लगा लूं।”

जोश मलीहाबादी

नियाज़ फ़तेहपुरी एक समय में शायर, अफ़साना निगार, आलोचक, शोधकर्ता, चिंतक, धर्म गुरु, मनो विश्लेषक, पत्रकार, अनुवादक और बुद्धिवादी क़लम के सिपाही थे जिनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में ज्ञान के कितने ही समुंदर भरे हुए थे। उनका लेखन हज़ारों पृष्ठों पर इतने विविध साहित्यिक व ज्ञानवर्धक विषयों पर फैला है कि इस सम्बंध में उर्दू में कोई दूसरा नहीं। नियाज़ फ़तेहपुरी की गिनती प्रथम दौर के उन चंद अफ़साना निगारों में होती है जिन्होंने उर्दू ज़बान में लघु कथा का परिचय कराया और बड़ी निरंतरता के साथ कहानियां लिखीं। उनका पहला अफ़साना “एक पार्सी दोशीज़ा को देखकर” 1915 में छपा था। उनसे चंद साल पहले राशिद उलखैरी, सज्जाद हैदर यल्द्रम और प्रेमचंद ने कुछ कहानियां लिखी थीं। लेकिन आम तौर पर आलोचक इस बात पर सहमत हैं कि नियाज़ के अफ़सानों से ही उर्दू में रूमानी आंदोलन का आग़ाज़ हुआ। नियाज़ सिर्फ़ अफ़साना निगार या शायर नहीं थे। उनकी साहित्यिक और विद्वतापूर्ण गतिविधियों का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि उन्हें एक व्यापक पत्रिका निकालने की आवश्यकता थी जिसके द्वारा वो अपने ज्ञान के अथाह गहरे पानियों से ज्ञान और साहित्य के चाहने वालों की प्यास बुझा सकें, अतः उन्होंने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए “निगार” निकाला।

नियाज़ का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब पूर्वी ज्ञान दम तोड़ रहे थे। उन्होंने “निगार” को ऐसी पत्रिका बनाया जिसने विशेष साहित्यिक परंपरा का बचाव करने के साथ साथ पूरब और पच्छिम के अंतर को मिटाने का सबब बना। फ़रमान फ़तेहपुरी के अनुसार “निगार” और नियाज़ दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। “निगार” जिस्म है तो नियाज़ उसकी रूह हैं, “निगार” एक परंपरा है तो नियाज़ उसके संस्थापक हैं। नियाज़ ने निगार को जन्म दिया है तो “निगार” ने नियाज़ को साहित्यिक जीवन प्रदान किया है। मजाज़ और सिब्ते हसन ने एक निजी गुफ़्तगु में स्वीकार किया कि “हमारी मानसिक संरचना निगार के अध्ययन से हुई।” और जमील मज़हरी ने कहा, “निगार” पढ़ पढ़ कर हमें लिखना आया।” मजनूं गोरखपुरी का कहना था, “जब हम “निगार” का संपादकीय यानी नियाज़ के “मुलाहिज़ात” पढ़ते हैं तो विषय से ज़्यादा नियाज़ की लेखन शैली हमको अपनी तरफ़ खींचती है।” डाक्टर मुहम्मद अहसन फ़ारूक़ी के मुताबिक़, “उच्च वर्ग में ज्ञानी और साहिब-ए-ज़ौक़ होने की पहचान ये थी कि “निगार” का ख़रीदार हो और नियाज़ साहब की रायों पर बहस कर सकता हो।” “निगार” एक साहित्यिक पत्रिका नहीं एक संस्था, एक रुझान और एक मूल्य था। “निगार” का नाम नदवतुल उलमा, सुलतान उल-मदारिस और लखनऊ यूनीवर्सिटी के साथ लिया जाता था और “निगार” में लेख छप जाना ऐसा ही था जैसे कि उन शैक्षिक संस्थानों से सनद मिल जाये।

नियाज़ फ़तेहपुरी का असल नाम नियाज़ मुहम्मद ख़ान और तारीख़ी नाम लियाक़त अली ख़ां था। वो 1884 में बाराबंकी ज़िला की तहसील राम स्नेही घाट में पैदा हुए जहां उनके वालिद अमीर ख़ां बतौर पुलिस इंस्पेक्टर नियुक्त थे। अमीर ख़ान अच्छे साहित्यिक रूचि रखते थे और उनका बहुत विस्तृत अध्ययन था। नियाज़ ने आरंभिक शिक्षा फ़तेहपुर, नदवा और रामपुर के मदरसों में प्राप्त की। मदरसों में वो दरस-ए-निज़ामी पढ़ते थे लेकिन घर पर उनके वालिद उनको फ़ारसी पढ़ाते थे और वो भी फ़ारसी की आरंभिक किताबें नहीं, बल्कि मीना-बाज़ार, पंज रुक़्क़ा, शाहनामा और दीवान और दफ़ातिर अबुल फ़ज़ल वग़ैरा। घर में नियाज़ का दूसरा मशग़ला ग़ैर मज़हबी किताबों का अध्ययन था जो मदरसा के उनके उस्तादों को सख़्त नापसंद था। मज़हबी शिक्षा पद्धति की तरफ़ से नियाज़ का असंतोष कम उम्री से ही शुरू हो गई थी, वो दीनी मामलात में अपने शिक्षकों से बहस करते थे। मज़हबी मामलों में शिक्षकों की अंधाधुंध नक़ल करने वाले और बच्चों के साथ उनकी मार पीट ऐसी बातें थीं जिन्होंने नियाज़ को प्रचलित धार्मिक शिक्षा से विमुख कर दिया। आगे चल कर उन्होंने लिखा, “में इस कम-सिनी में भी बार-बार सोचा करता था अगर उपासना और धार्मिक शिक्षा का सही नतीजा यही है तो धर्म और धार्मिकता कोई उचित चीज़ नहीं।” मैट्रिक पास करने के बाद नियाज़ पुलिस में भर्ती हो गए और 1901 में उनकी नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के रूप में इलाहाबाद के थाना हंडिया में हो गई। लगभग एक साल नौकरी करने के बाद नियाज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद उन्होंने उस वक़्त की नाम मात्र की आज़ाद छोटी छोटी रियास्तों में विभिन्न छोटे-बड़े पदों पर नौकरियां कीं, अध्यापन का काम किया या फिर अख़बारों से सम्बद्ध रहे। वो 1910 में “ज़मींदार” अख़बार से सम्बद्ध हुए, 1911 में साप्ताहिक “तौहीद” के उपसंपादक नियुक्त हुए,1913 में साप्ताहिक “ख़तीब” के लेखकीय सहयोगी रहे और 1919 में अख़बार “रईयत” के प्रधान संपादक बने। इस अर्से में उनकी साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियां जारी रहीं और उन्होंने अपनी शायरी, अफ़सानों और ज्ञानवर्धक आलेखों के द्वारा विद्वानों और साहित्यिक क्षेत्र में शोहरत हासिल कर ली। 1914 में हकीम अजमल ख़ान ने उनको अपने द्वारा स्थापित अंग्रेज़ी स्कूल में हेडमास्टर नियुक्त कर दिया। उस ज़माने के बारे में “ख़तीब” के मालिक और एडिटर मुल्ला वाहिदी कहते हैं, “नियाज़ साहब हकीम अजमल ख़ान के स्कूल की हेड मास्टरी के अलावा “ख़तीब” में अदबी-ओ-मज़हबी मज़ामीन भी लिखते थे। 1914 में उनके धार्मिक लेख साहित्यिक लेखों की तरह पसंद किए जाते थे। उस ज़माने में नियाज़ नमाज़ के पाबंद थे लेकिन तक़रीबन रोज़ाना दोनों सिनेमा देखने जाते थे, नियाज़ फ़िल्म देखकर एक लेख ज़रूर लिखते थे। उनका “क्यूपिड और साइकी” उपन्यासिका किसी फ़िल्म से प्रभावित हो कर लिखा गया था।” नियाज़ उर्दू, फ़ारसी और अरबी में भी शे’र कहते थे। 1913 में उनकी नज़्में “शहर-ए-आशोब-ए-इस्लाम” और “बुतख़ाना” अलहलाल और “नक़्क़ाद” में प्रकाशित हुई थीं। शायरी कभी कभी दूसरों को सुनाने के लिए करते थे। उनका कोई काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। उनको जो शायरी करनी थी वो उन्होंने अपनी नस्र में की।

1915 में नियाज़ अपने शुभचिंतकों कीके आग्रह पर भोपाल चले गए जहां वो पहले पुलिस में और फिर इतिहास विभाग में काम करते रहे। इस विभाग में उनको लिखने पढ़ने की ज़्यादा फ़ुर्सत मिली और यहीं उन्होंने “तारीख़ उल दौलतीन”, “मुस्तफ़ा कमाल पाशा” और “तारीख़ ए इस्लाम... इब्तिदा से हमला-ए-तैमूर तक” लिखीं। “सहाबियात” क़मर उल हसन की रचना है लेकिन नियाज़ के लम्बी भूमिका के कारण उसे भी नियाज़ की किताबों में गिना जाता है। भोपाल प्रवास के दौरान ही नियाज़ ने “निगार” जारी किया। वो तुर्की शायरा निगार बिंत उस्मान से बहुत प्रभावित थे। 1927 में उनको भोपाल छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने महल की आंतरिक सियासत पर अभिव्यक्ति शुरू कर दी थी और रियासत के कुछ वज़ीर नियाज़ की तहरीरों से हवाले से उनको नास्तिक भी कहते थे। 1927 में वो लखनऊ आगए जहां उन्हें अपने अभिव्यक्ति की ज़्यादा आज़ादी थी। “निगार” का यही सुनहरा दौर था। 1962 में भारत सरकार ने उनकी शैक्षणिक व शिक्षण सेवाओं के लिए उनको पद्मभूषण के ख़िताब से नवाज़ा लेकिन उसी साल वो हिज्रत कर के पाकिस्तान चले गए जिसका सियासत या राष्ट्रीयता से कोई सम्बंध नहीं था। ये उनके कुछ संगीन घरेलू मसाइल थे। वो पाकिस्तान में भी “निगार” निकालते रहे लेकिन उनको वहां वो आज़ादी मयस्सर नहीं थी जो हिन्दोस्तान में थी। 24 मई 1966 को कराची में कैंसर से उनका देहांत हुआ।

नियाज़ ने एक तरफ़ मज़हबी और अदबी विषयों पर किताबें लिखीं तो दूसरी तरफ़ “फ़िरासतुल्लीद” (पामिस्ट्री) और “तरग़ीबात जिन्सी” जैसे विषयों पर भी ज़ख़ीम किताबें लिखीं। उन्होंने निगार के क़ुरआन नंबर, ख़ुदा नंबर, आदि प्रकाशित किए तो दूसरी तरफ़ दाग़ नंबर, नज़ीर नंबर, मोमिन नंबर आदि विभिन्न शायरों पर विशेषांक प्रकाशित किए। एक आलोचक के रूप में वो ज़िद्दी और हठधर्मी थे, मोमिन को ग़ालिब से बड़ा शायर और अली अख़्तर हैदराबादी को जोश से बेहतर शायर कहते थे। असग़र और जिगर को ख़ातिर में नहीं लाते थे और उन्हें घटिया शायर कहते थे। बहरहाल अपनी स्थायी रचनाओं के अलावा नियाज़ साहब ने निगार के द्वारा उर्दू को समृद्ध बनाया। अनुकरण करने ने लोगों की आँखों पर जो जाले पिरो रखे थे उनकी सफ़ाई में नियाज़ साहब के लेखन ने आश्चर्यजनक रूप से काम किया।सहायक लिंक : | https://en.wikipedia.org/wiki/Niaz_Fatehpuri

join rekhta family!

-

बाल-साहित्य1973

-